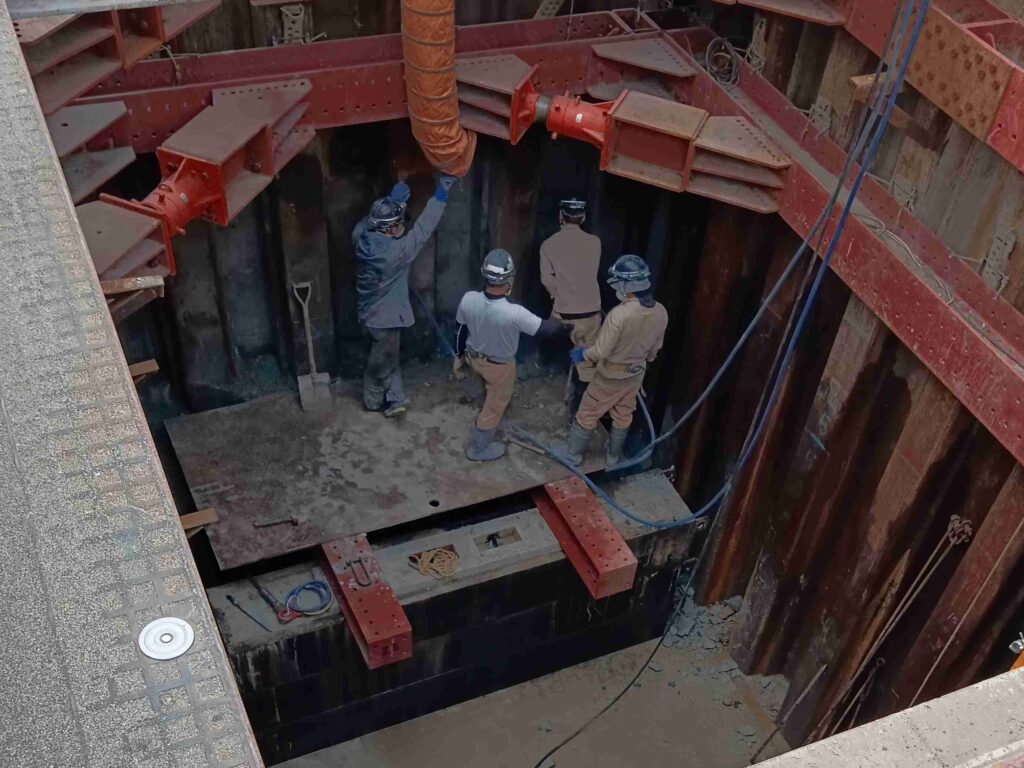

到達後の片づけ

推進工はマシンを到達させた後も作業が多くあります。以前に到達時の押し切り、裏込め注入、目地の仕上げなど管路を敷設するための作業も勿論ですが、発進立坑内では写真のような支圧壁の撤去や発進架台などの撤去作業から、地上設備・配管配線の撤去まで、推進工事は気が抜けないところばかりです。施工手順はほぼ同じですが、日々変化のあるのが工事だと思います。

写真の作業を詳しく説明しようと思います。

マシンが無事到達を迎え、マシンの撤去から管内の資材(ホースや配管、管内灯など)元押ジャッキ・発進架台の撤去を行い、発進立坑内はスッキリしてきました。最後には支圧壁(しあつへき、バックとも呼ぶ)の撤去を行います。この支圧壁は推進工には非常に重要で、元押ジャッキがマシンやヒューム管を押し込む力(圧力)を支える壁です。工事が計画される段階で推進力の算定とともに、この推進力に耐えうる壁の大きさや厚みをあらかじめ算定しておき、工事が開始されたときには立坑築造の後に満足する壁を作ります。この支圧壁は型枠を作ってコンクリートを流し込み養生して固めるといった作業で、基本は無筋で築造されます。立坑の形状は鋼矢板やライナープレートになること、管呼び径や土質の性状により支圧壁の算定結果は、長さ・長さ・厚みは異なった値になりますが、設計・積算資料上は管呼び径ごとに目安の基準寸法を記していることがほとんどです。この支圧壁、作ることも大変ですが、より解体作業が一苦労です。コンクリート構造物で、長さ2~3m・幅2~3m・厚み1mくらいはざらで、はつり作業はブレーカーで粉砕させる作業になります。

とても馬力がいる作業ですよ。

近年はバックロックというコンクリート2次製品で組立式の支圧壁がレンタル品で対応できるようになったので、馬力のいる作業も軽減されるようになったようです。いづれにしても、この支圧壁が頑丈に築造されていないと元押ジャッキで押し込みができなくなります。時として、”バックが動いた”なんて話しも聞くことがありあすが、推進力が大きくても小さくても推進力が働く方向の反対へ力が働く(反力)わけで、支圧壁が受ける反力に耐えうる、そして発進立坑の背面が緩んだりしないように計画から施工までしっかりやらなければなりません。

何でも細心の注意を払うことは工事が始まる前からですね、現場に行くといつもそんな思いがします。